Slow Feeding – die verlangsamte Zuführung von Kaffeebohnen in die Mühle – kann die Partikelgrößenverteilung des Mahlguts und damit die Extraktion von Espresso signifikant beeinflussen. In dieser Studie untersuchen wir diesen Effekt mit Labormessungen der Partikelverteilung, Extraktionskennzahlen (Brühzeit, TDS, Extraktionsausbeute) sowie sensorischen Verkostungen.

Basierend auf vorheriger Forschung, u.a. von Lance Hedrick, Jonathan Gagné, Christopher Hendon und Samo Smrke, erwarten wir, dass eine langsamere Bohnenzufuhr den Feinanteil reduziert und das Mahlgut gleichmäßiger macht. Unsere Versuchsreihen mit verschiedenen Specialty-Kaffees (Apas, Limontitla, Chirinos, Hamasho) bestätigen: Slow Feeding führt bei gleicher Mahlwerkeinstellung zu einem gröberen Mahlgut mit deutlich geringerem Feinanteil, was die Durchflussrate erhöht und die Extraktion beschleunigt.

Um vergleichbare Extraktionszeiten zu erreichen, muss der Mahlgrad entsprechend feiner eingestellt werden. Die Ergebnisse zeigen Unterschiede im Extraktionsverhalten: Ein langsameres Einfüllen kann die Puck-Permeabilität (Widerstandsfähigkeit) erhöhen, was kürzere Brühzeiten bei gleichem Mahlgrad zur Folge hat, beeinflusst aber auch die Puck-Struktur und damit den Geschmack.

Sensorisch führte Slow Feeding tendenziell zu klareren, geschmacklich transparenteren und komplexeren Tassen und etwas weniger Körper, abhängig von Bohnenvariante und Röstfrische. Die Diskussion verknüpft diese Befunde mit der Rolle triboelektrischer Aufladung (statischer Elektrizität) und der bekannten „Popcorning“-Wirkung bei einzeln zugeführten Bohnen. Abschließend werden praktische Implikationen für Mühlendesign und Barista-Workflows abgeleitet.

Wir haben Slow Feeding von Hand durchgeführt, sowie mit einem genialen Slow Feeding Tool von einem Schweizer Startup namens

Einleitung

Die Partikelgrößenverteilung des Kaffeemehls ist ein Schlüsselfaktor für die Extraktion von Espresso. Insbesondere der Anteil sehr feiner Partikel („Fines“ <100 µm) beeinflusst die Fließgeschwindigkeit des Wassers durch den Kaffeepuck maßgeblich (The role of fines in espresso extraction dynamics | Scientific Reports). Samo Smrke et al. (2024) zeigten in einer systematischen Studie, dass ein höherer Feinanteil die Permeabilität des Kaffeebetts verringert und zu langsameren Durchflussraten sowie längeren Extraktionszeiten führt. Gleichzeitig steigert ein feinerer Mahlgrad (mit mehr Fines) in gewissem Rahmen die Extraktionsausbeute und Intensität des Espresso, bis ein Zuviel an Fines zu Verstopfung und ungleichmäßiger Extraktion führt. Die Kunst besteht also darin, ein ausgewogenes Partikelspektrum zu erzeugen, das sowohl ausreichend Extraktionsoberfläche bietet als auch eine stabile Durchflussrate ermöglicht.

Neben offensichtlichen Parametern wie Mahlwerkgeometrie und -einstellung rückt zunehmend die Art der Bohnenzufuhr in den Fokus. In der Kaffeeszene wird unter Slow Feeding das bewusste Verlangsamen der Bohnenzufuhr in die Mühle verstanden. Anstatt alle Bohnen einer Dosis auf einmal in den Mühlentrichter zu geben, werden sie beim Slow Feeding nach und nach – teils sogar einzeln – zugeführt. Dieses Vorgehen soll die Mahlgutqualität verbessern, doch wie genau?

Ein bekanntes Phänomen beim Einzeldosieren von Bohnen ist das sogenannte “Popcorning”. Der Begriff beschreibt das Aufspringen einzelner Bohnen im leeren oder nahezu leeren Trichter, wodurch sie unkontrolliert zwischen den Mahlsteinen passieren. Wie Jonathan Gagné erläutert, kann eine einzelne Bohne in einem leeren Hopper umherprallen und unter Umständen durch einen größeren Spalt zwischen den Mahlscheiben rutschen, da kein Bohnenstau sie hinabdrückt (Grind Quality and the Popcorning Effect – Coffee ad Astra).

Dieses Popcorning resultiert in durchschnittlich gröberem Mahlgut und einer etwas breiteren Partikelverteilung mit mehr Grobpartikeln (“Boulders”). Solche größeren Partikel tragen aufgrund ihrer geringeren spezifischen Oberfläche weniger effizient zur Extraktion bei. Gagnés Messungen zeigten zwar, dass der Effekt bei typischen Dosiermengen begrenzt ist (bei 10 g Dosis waren Bohnen-weise gemahlene Proben im Median ca. 0,08 mm gröber als mit vollem Trichter) und der Feinanteil sogar leicht geringer ausfallen kann:. Dennoch verdeutlichen diese Ergebnisse, dass die Zuführungsrate die Mahlkurve beeinflusst: Ein voller Bohnenvorrat im Hopper führt zu einem homogeneren Mahlvorgang, während vereinzelte Bohnen zu einer bimodaleren Verteilung tendieren.

Neben mechanischen Effekten spielt auch die statische Aufladung beim Mahlen eine Rolle. Durch Reibung und Fragmentierung der Bohnen laden sich Partikel triboelektrisch auf (Grinding coffee with a splash of water reduces static electricity and makes more consistent and intense espresso | ScienceDaily). Diese Ladungen führen zu Agglomeration (Klumpenbildung) und Anhaften von Kaffeepulver an Mahlwerk und Auswurf. Christopher Hendon und Kollegen untersuchten 2023/24 die Ursachen und Auswirkungen dieser triboelektrischen Effekte. Sie fanden, dass Bohnen mit höherem Restfeuchtegehalt beim Mahlen weniger stark aufgeladen werden, was zu geringerem Streuverlust und konsistenterer Partikelfreisetzung führt. Das Befeuchten der Bohnen vor dem Mahlen („Ross-Droplet-Technique“) kann so die statische Aufladung reduzieren und resultierte in ihren Versuchen in gleichmäßigerem Mahlgut sowie einer intensiveren Espresso-Extraktion. Diese Erkenntnis unterstreicht, dass das Triboeffekt-Management (z.B. durch Bohnenfeuchte oder Ionisation) maßgeblich die Verteilung und Dispersion der gemahlenen Partikel beeinflusst.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage: Kann auch das gezielte Verlangsamen der Bohnenzufuhr – Slow Feeding – ähnliche Vorteile bieten? Anekdotische Berichte aus der Specialty Coffee Community sowie erste Experimente deuten darauf hin, dass Slow Feeding die Feinproduktion reduziert und die Extraktion verbessern kann (Impact of slow feeding is nuts : r/LanceHedrick - Reddit). Systematische wissenschaftliche Untersuchungen dazu fehlen jedoch bislang. In unserem Bericht knüpfen wir an die genannten Arbeiten an und untersuchen mit wissenschaftlicher Methodik den Einfluss von Slow Feeding auf Mahlgutverteilung, Extraktionsverhalten und sensorische Eigenschaften. Dabei greifen wir insbesondere die Hypothesen aus Gagnés Popcorning-Analyse und Smrkes Fines-Studie auf und prüfen, inwiefern langsame Zuführung die Partikelgrößenverteilung verschiebt (z.B. geringerer Feinanteil) und welche Extraktionsdynamik (Durchfluss, Puck-Resistenz) daraus resultiert. Zudem betrachten wir mögliche Unterschiede in Abhängigkeit von Bohnenzugabe (händische vs. kontinuierliche Zuführung) und Röstprofil, um die beobachteten Effekte einordnen zu können.

Methodik

Versuchsübersicht

Es wurden zwei Haupt-Versuchsreihen durchgeführt. Im ersten Test (Januar 2025) untersuchten wir den Einfluss von Slow Feeding qualitativ mit zwei verschiedenen Kaffees (Apas (mittlere Röstung) und Limontitla (hellere Röstung)). Im zweiten Test (April 2025) folgten quantifizierende Messreihen mit dem Kaffee Apas, inklusive TDS-Messungen zur Berechnung der Extraktionsausbeute. Zusätzlich führten wir begleitende Partikelgrößenanalysen an der ZHAW durch und bewerteten in Verkostungen die sensorischen Unterschiede zwischen Shots mit und ohne Slow Feeding für vier Kaffees (Apas, Limontitla, Chirinos, Hamasho).

Equipment und Bedingungen

Beide Tests nutzten eine DF64 Scheibenmühle (64 mm Flat Burrs). Im ersten Test kam eine DF64 (1. Generation) zum Einsatz, im zweiten eine DF64 Gen 2. Als Espressomaschine diente eine La Marzocco Linea (Gastro-Espressomaschine). Die Temperatur wurde auf 93 °C eingestellt. Es wurden IMS Competition 24,5 g Siebe in einem La Marzocco 58er mm Siebträger verwendet. Die Eingabedosis betrug bei allen Shots 18 g Kaffee, die Ziel-Output-Menge ca. 45 g Espresso (Verhältnis ~1:2,5), sofern nicht anders angegeben. Jeder Shot wurde mit identischer Puckpräparation zubereitet (Verteilen mit WDT/Moonraker, Leveln und Tampern mit 12 kg Anpressdruck).

Slow-Feeding Mechanismen

Um eine langsame Bohnenzufuhr zu gewährleisten, kamen zwei Methoden zum Einsatz:

- Manuelles Slow Feeding durch schrittweises Nachdosieren per Hand. Hierzu wurden die 18 g in kleinen Portionen in den Trichter gegeben, während die Mühle lief, unterstützt durch leichtes Klopfen auf den Dosierbecher. Die Zuführdauer betrug dabei etwa 50–70 Sekunden für eine Dosis (statt ~5–10 s beim normalen Mahlen „auf einmal“).

-

Mechanisches Slow Feeding mittels eines Electric Slow Feeder Aufsatzes (Crema Loop Slow Feeder

). Dieses 3D-gedruckte Gerät wird oben auf den DF64-Trichter gesetzt und fördert mittels einer drehenden Scheibe die Bohnen kontrolliert einzeln in die Mahlkammer. Mit dem Slow Feeder konnten wir eine konstante Zuführrate einstellen (ca. 1 Bohne alle ~1–2 Sekunden), um gleichmäßige Bedingungen zu haben.

Versuchsdesign erster Test

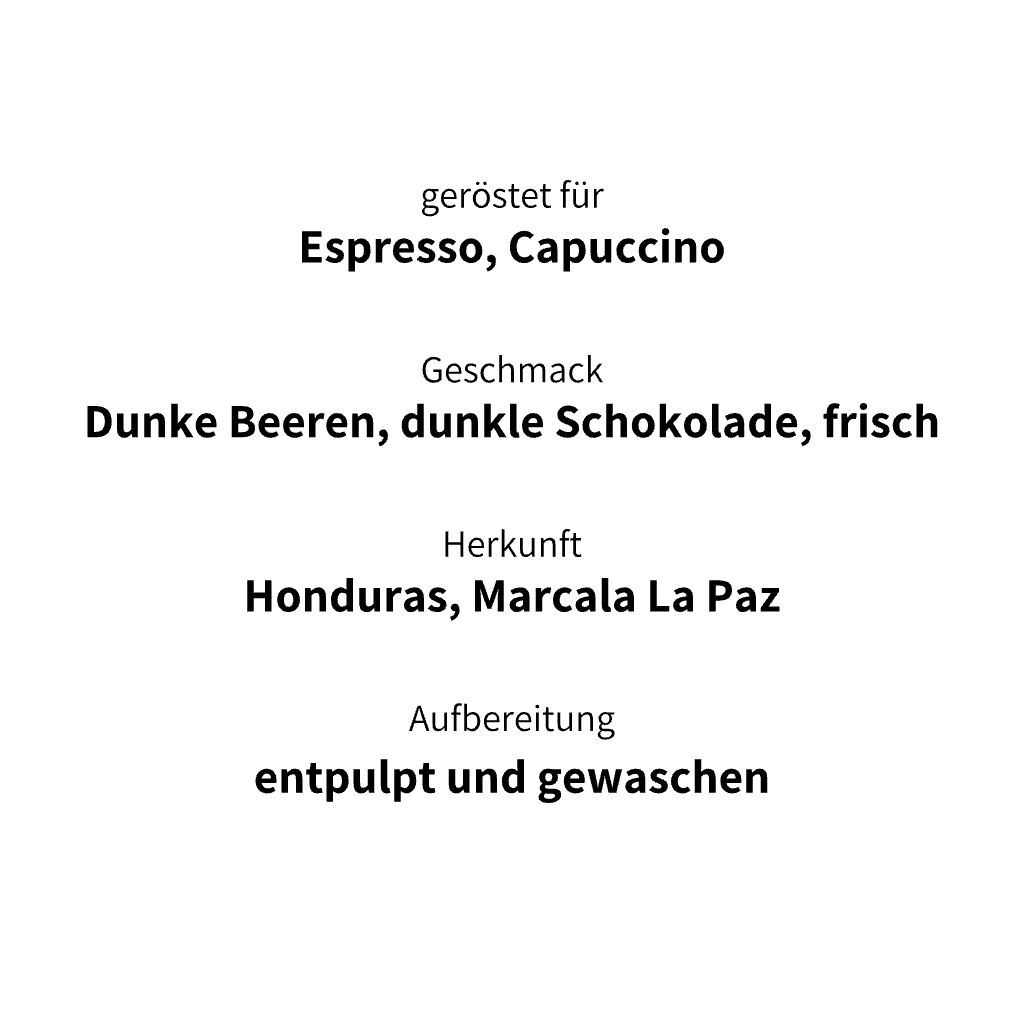

Für die Kaffees Apas (Natural, Brasilien) und Limontitla (Gewaschen, Mexico) wurden jeweils mehrere Shots unter verschiedenen Mahl- und Bohnenzufuhrbedingungen gezogen. Zunächst wurde ein Referenz-Shot mit normaler Zuführung erstellt, d.h. alle Bohnen auf einmal in den laufenden Grinder (‚ohne Slow Feeding‘). Anschließend erfolgten Shots mit Slow Feeding von Hand sowie mit Slow Feeder Tool, wobei vorerst der Mahlgrad gegenüber dem Referenzshot unverändert blieb.

Da wir beobachteten, dass Slow Feeding die Durchflussrate deutlich erhöhte (Shots liefen zu schnell), variierten wir im Anschluss den Mahlgrad, um die Flusszeit wieder in den Zielbereich (~25–30 s) zu bringen. Konkret wurde z.B. für Apas der Mahlgrad von initial etwa „20“ (an der DF64-Skala) schrittweise Richtung feiner (~11,5) angepasst. Jeder Bedingung (z.B. Apas ohne SF, Apas mit SF unverändert, Apas mit SF feiner) wurde mehrmals getestet, um die Reproduzierbarkeit zu prüfen. Die erzielten Shotzeiten, Ausgabemengen und Brühraten wurden notiert. Probedosen der gemahlenen Kaffees wurden luftdicht verpackt und für die Partikelanalyse bereitgestellt.

Versuchsdesign zweiter Test

Aufbauend auf den ersten Ergebnissen erfolgte eine genauere Untersuchung mit dem Kaffee Apas (neue Röstcharge vom 25.03.2025). Hierbei wurden drei Szenarien direkt verglichen:

- (A) Normalfeeding (kein Slow Feed) auf einen Ziel-Output von 1:2,5 in ~25 s eingestellt,

- (B) Slow Feeding bei gleichem Mahlgrad wie (A), und

- (C) Slow Feeding mit feinerem Mahlgrad so angepasst, dass ebenfalls ca. 25 s Extraktionszeit erreicht wurden. Für jedes Szenario wurden fünf Shots hintereinander bezogen.

In Szenario A ergab sich ein Mahlgrad-Einstellwert von 21 (DF64-Skala), in Szenario C wurde deutlich feiner (Wert ~10,5) gemahlen. Unmittelbar nach Bezug wurden von jedem Shot mit einem VST-Refraktometer der TDS-Wert (Total Dissolved Solids, in %) gemessen und der Extraktionsertrag (%) berechnet (basierend auf Eingabe-, Ausgabegewicht und TDS). So erhielten wir Mittelwerte der Extraktionsausbeute und Brühzeit für die Bedingungen mit und ohne Slow Feeding.

Partikelgrößenanalyse

Die gesammelten Mahlgut-Proben aus Test 1 (jeweils ca. 13 g) wurden an die Hochschule für Angewandte Angewandte Wissenschaften (ZHAW) zwecks Partikelverteilungsmessung gesendet. Die (ZHAW) verwendete zur Messung der Partikelgrößenverteilung (Particle Size Distribution, PSD) von Kaffeemehl das Camsizer X2 von Retsch Technology. Dieses Gerät basiert auf dynamischer Bildanalyse und eignet sich besonders für die Analyse von Partikeln im Größenbereich von etwa 0,8 bis 8.000 µm.

Für jede Probe erhielten wir Kennwerte der Partikelverteilung, insbesondere den Median x50 (Medianpartikeldurchmesser in µm), den Feinanteil Q<100µm (Masseanteil der Partikel <100 µm, in %) sowie die Peak-Breite der Hauptfraktion (Breite des Partikelspektrums, hier definiert als die Spannweite, die 60 % der Grob-Partikelmasse umfasst). Diese Daten ermöglichen einen objektiven Vergleich der Mahlgrade und Verteilungsbreiten zwischen den verschiedenen Bohnenzufuhrvarianten.

Sensorische Verkostung

Um praktische Auswirkungen auf den Geschmack zu evaluieren, führten wir zwei deskriptive Verkostungen mit KM-Espresso Score Sheet durch. Zusätzlich wurde eine weitere diskriminierende Verkostung mit Filterkaffee durchgeführt.

Wir fassen in diesem Bericht die Ergebnisse der deskriptiven Verkostungen mit KM-Espresso Score Sheet zusammen. Diese werden auch in unserem Testvideo erläutert. Zur Verifizierung der Ergebnisse müssen weitere Verkostungen vorgenommen werden.

Pro Kaffee wurden Espressobezüge mit und ohne Slow Feeding gegenübergestellt. Die Espresso-Proben (Temperatur ~60 °C, 1:2,5 Ratio) wurden von den Verkostenden nach einem vereinfachten Schema beurteilt: Bitterkeit, Süße, Säure, Balance, Aroma, Körper, Textur, Nachgeschmack – jeweils auf einer Skala von 1 (schwach) bis 6 (stark) mit halben Punkten.

Die Einzelattribute dienten der Diskussion; im Fokus lag jedoch ein Gesamturteil zur sensorischen Qualität und eventuellen Unterschiede in Klarheit, Komplexität und Körper zwischen Slow-Feed- und Normal-Feed-Shots. Die Verkostungen fanden unmittelbar nach den Extraktionen statt.

Ergebnisse

Partikelgrößenverteilung (ZHAW-Analyse)

Die Laboranalyse der Mahlgutproben bestätigte deutlich, dass Slow Feeding die Partikelverteilung beeinflusst. Tabelle 1 zeigt die Kennwerte für den Brasilien Apas und den Mexico Limontitla unter vier Bedingungen: ohne Slow Feeding (Baseline), Slow Feeding von Hand (gleichbleibender Mahlgrad), Slow Feeding mit Gerät (gleichbleibender Mahlgrad) und Slow Feeding mit Gerät und angepasstem feinerem Mahlgrad.

| Kaffee | Bedingung | x50 (µm) | Feinanteil <100 µm (%) | 60% Haupt-Peak Breite (µm) |

|---|---|---|---|---|

| Apas | Normal (Baseline, Mahlgrad 20) | 250 | 33,0% | 193,1 |

| Apas | Slow Feed von Hand (MG 20) | 299 | 23,9% | 210,1 |

| Apas | Slow Feed Gerät (MG 20) | 291 | 26,2% | 207,4 |

| Apas | Slow Feed Gerät (MG ~11,5 fein) | 178 | 38,2% | 146,1 |

| Limontitla | Normal (Baseline, MG 16) | 229 | 33,4% | 178,4 |

| Limontitla | Slow Feed von Hand (MG 16) | 255 | 28,4% | 185,8 |

| Limontitla | Slow Feed Gerät (MG 16) | 250 | 29,3% | 182,0 |

| Limontitla | Slow Feed Gerät (MG ~8 fein) | 164 | 38,3% | 130,3 |

Tabelle 1: Partikelgrößenverteilung (Median x50, Feinanteil <100µm, und 60%-Hauptpeak-Breite) für Apas und Limontitla unter verschiedenen Bohnenzufuhrbedingungen. MG = eingestellter relativer Mahlgrad an der DF64-Skala.

Bereits der Vergleich der Baseline (alles-auf-einmal) zu den Slow-Feeding-Bedingungen mit gleichem Mahlgrad zeigt klare Trends: Durch Slow Feeding verschiebt sich der Median x50 nach oben – d.h. die Partikel werden im Schnitt gröber.

- Beispielsweise stieg x50 bei Apas von ~250 µm auf ~299 µm (+20 %) mit Slow Feeding von Hand.

- Gleichzeitig fiel der Feinanteil (<100 µm) drastisch: von ~33 % auf nur ~24 % bei Apas (bzw. von 33 % auf ~28 % bei Limontitla).

- Auch mit dem elektrischen Feeder (Gerät) ergab sich eine Feinreduktion gegenüber der Referenz (Apas ~26 %, Lim. ~29 %).

Diese Resultate unterstützen die Hypothese, dass langsame, portionsweise Beschickung der Mühle die Feinbildung vermindert. Interessanterweise war der Effekt beim händischen Slow Feeding sogar etwas stärker als mit dem kontinuierlichen Feeder – eventuell weil manuell jeweils wirklich einzelne Bohnen nachgerutscht sind, während der automatische Feeder einen konstanten kleinen „Bohnenstrom“ hält. Ungeachtet dessen war die Tendenz eindeutig: Slow Feeding macht das Mahlgut bei identischem Mahlgrad gröber und reduziert die Fines-Fraktion deutlich.

Die Breite der Haupt-Partikelfraktion (60 % Peak-Breite) änderte sich nur moderat. Tendenziell wurde sie unter Slow Feeding etwas größer (Apas: 193 → ~210 µm; Lim: 178 → ~182–186 µm), was auf eine etwas breitere Verteilung der groben Partikel hindeutet. Dies passt dazu, dass durch Popcorning einige Bohnen etwas gröbere „Boulders“ ergeben (Grind Quality and the Popcorning Effect – Coffee ad Astra). Allerdings sank gleichzeitig die Streuung im Feinstaub-Bereich erheblich, was insgesamt als homogenere Verteilung wahrgenommen werden kann (d.h. weniger ausgeprägter bimodaler Charakter). Gagnés Befund, wonach Bohnen-weise Mahlen eine leicht engere Verteilung ähnlich einer hochqualitativen Mühle ergeben kann, spiegelt sich hier insofern wider, als die unerwünschte Fein-“Flankenausprägung” der Verteilung beschnitten wird.

Schließlich illustriert Tabelle 1 auch die Daten der „feiner eingestellten“ Slow-Feed-Bedingungen (ASF_444, LSF_444). Hier wurde – basierend auf den zu schnellen Durchflüssen – der Mahlgrad deutlich nachjustiert (Apas von MG20 auf ~11,5; Limontitla von 16 auf 8). Wie erwartet verschiebt sich dadurch x50 stark ins Feine (178 µm bei Apas, 164 µm bei Limontitla) und der Feinanteil steigt (je ~38 %). Diese Werte liegen sogar über dem ursprünglichen Feinanteil der Baseline. Damit zeigt sich: Um trotz Slow Feeding dieselbe Extraktionszeit zu erreichen, musste deutlich feiner gemahlen werden – was wieder

Abb. 1: Einfluss von Slow Feeding auf die Partikelgrößenverteilung für Apas (blau) und Limontitla (grün). Links: Medianpartikelgröße x50; Rechts: Anteil der Feinstpartikel <100 µm. Gezeigt sind jeweils Baseline (kein Slow Feed), Slow Feed (händisch), Slow Feed (Gerät) bei gleichem Mahlgrad, sowie Slow Feed mit feinerem Mahlgrad zur Kompensation der Flusszeit. Datenquelle: Kaffeemacher PSD Daten 2025

Extraktionszeiten und Ausbeuten (mit/ohne Slow Feeding)

Die in den Versuchsreihen gemessenen Extraktionskennzahlen spiegeln die oben genannten Veränderungen in der Partikelverteilung klar wider. Im ersten Test fiel sofort auf, dass bei unverändertem Mahlgrad die mit Slow Feeding gemahlenen Shots viel schneller durchliefen als die Referenz. Beispielsweise extrahierte Apas ohne Slow Feeding in ca. 25 s, wohingegen mit Slow Feeding (selber Mahlgrad 20) der Puck so durchlässig war, dass die Flüssigkeit bereits nach ~10 s das Soll-Volumen erreichte – ein extremer Unterschied. Entsprechend hatten diese Shots auch eine deutlich niedrigere Stärke (Konzentration gelöster Teilchen).

Durch schrittweises Feinerstellen konnte die Durchlaufzeit wieder verlängert werden; letztlich verlangsamte erst ein Mahlgrad von ~11–12 den Slow-Feed-Shot auf ~25–30 s. Ein analoges Verhalten zeigte Limontitla: Bei MG 16 lief der Slow-Feed-Shot ~5 s schneller durch als der normale (27 s → 22 s), und erst bei drastisch feinerem Mahlgrad (MG 8) erreichte ein Slow-Feed-Shot ~25 s. Diese Beobachtungen decken sich mit der Erwartung, dass weniger Feinpartikel die Puck-Permeabilität erhöhen – das Wasser fließt leichter hindurch, wodurch sich die Extraktionszeit verkürzt.

Der zweite Test quantifizierte diese Effekte für Apas. Tabelle 2 gibt die durchschnittlichen Ergebnisse der drei Szenarien (A: kein Slow Feed, B: Slow Feed gleicher Mahlgrad, C: Slow Feed feiner Mahlgrad) wieder:

Tabelle 2: Mittelwerte (n=5 Shots) der Extraktionsparameter für Apas im zweiten Test. Ohne Slow Feeding vs. Slow Feeding bei identischem Mahlgrad (21) vs. Slow Feeding mit angepasstem Mahlgrad (10,5) für ca. 25 s Brühzeit. TDS und Ausbeute gemessen mit Refraktometer.

Im Baseline-Szenario (ohne Slow Feeding) resultierte der eingestellte Mahlgrad 21 in einer mittleren Brühzeit von ~26 s und einer Extraktionsausbeute von ~20,9 %. Dies diente als Referenz. Wurde nun bei gleichem Mahlgrad langsam zugeführt (Szenario B), fiel die Brühzeit dramatisch auf ~10 s ab. Die Extraktionsausbeute sank entsprechend auf nur ~17,4 %. Ein so kurzer Espresso weist deutlich Unterextraktion auf (TDS ~6,8 % gegenüber ~8,2 % normal).

Diese Zahlen quantifizieren den zuvor qualitativ beobachteten Effekt: Slow Feeding macht bei unverändertem Setting den Puck so durchlässig, dass die Standard-Extraktion misslingt. Erst das deutlich feinere Mahlen im Szenario C brachte die Kennwerte wieder auf das Ausgangsniveau (∅ 24 s, 20,9 % Ausbeute). Interessanterweise lag die erzielte Ausbeute trotz viel feinerem Mahlgrad nicht höher als im Standard – offenbar kompensieren sich die Faktoren bzw. verhindert ein derart feiner Mahlgrad eine effektive Extraktion aufgrund von Verblockungsverhalten. Theoretisch hat feineres Mahlgut eine größere Oberfläche und sollte deshalb effektiver extrahieren. Zu feines Mahlgut erschwert aber den Fluss durch den Puck.

Bemerkenswert ist, dass selbst bei praktisch identischer Ausbeute die sensorischen Eigenschaften (siehe unten) sich unterschieden, was auf veränderte Extraktionsdynamiken hindeutet (z.B. unterschiedliches Flussprofil, Schichtextraktion im Puck etc.).

Zusammenfassend bestätigen die Extraktionsdaten: Slow Feeding erhöht die Durchflussrate signifikant, sofern man den Mahlgrad nicht anpasst. Zur Aufrechterhaltung der gewünschten Extraktionszeit muss daher entsprechend feiner gemahlen werden, was jedoch den Feinanteil wieder erhöht. Unsere bisherigen Tests und Messungen von Partikelverteilungskurven hat ergeben, dass ein schmaleres Hauptpeak positive Auswirkungen auf den Geschmack hat. Ist es aber zu schmal, so muss der Mahlgrad derart fein gestellt werden, dass es zu einem Overshooting-Effekt kommt, der zu einem sehr großen Feinpeak führt.

Sensorische Ergebnisse (Verkostung)

Die Verkostungen der verschiedenen Kaffees untermauerten einige der analytischen Befunde, offenbarten jedoch auch nuancierte Unterschiede je nach Kaffee und Einstellung.

- Apas, mittlere Röstung (Brasilien, Natural): Im direkten Vergleich wirkte der Espresso mit Slow Feeding klarer in der Aromatik. Panel-Beschreibungen waren „sauberer, geordneter Geschmack“ und ausgeprägtere Süße und Säure, während der Shot ohne Slow Feeding etwas mehr Körper und „Wucht“ besaß. Beim Apas führte das Slow Feeding im Scoring nicht zu einem besseren Ergebnis. Was der Kaffee auf der Seite der Geschmacksbalance gewann, verlor er an Qualität auf der Ebene der Textur, des Nachgeschmacks und des Körpers.

- Chirinos, mittel-helle Röstung (Peru, washed): Hier zeigte sich der deutlichste Vorteil von Slow Feeding. Der Mahlgrad-korrigierte Slow-Feed-Shot extrahierte in 23 Sekunden und begeisterte durch ausgeprägte florale Noten und hohe Gesamtkomplexität. Verkoster notierten „viel floraler“ und vergaben im Schnitt die höchste Punktzahl (32,5 von 36 Punkten; Ohne Slow Feeding 27,5 von 36 Punkten) an den Slow-Feed-Espresso. Die Balance aus Säure, Süße und Textur gelang hier exzellent und der Kaffee wurde in allen Kategorien besser bewertet.

- Hamasho mittel-helle Röstung (Äthiopien, natural): Dieser Kaffee war mit Slow Feeding sehr herausfordernd einzustellen. Der Mahlgrad musste sehr fein gestellt werden, was mehrere Male zu Verblockungen oder Channeling führte. Geschmacklich hat der Hamasho mit Slow Feeding nicht an Qualität gewonnen. Wie auch beim Apas zeigte sich auch beim Hamasho, leicht mehr Klarheit und Komplexität der Aromatik und ebenso verlor der Kaffee etwas Textur und Körper durch die Slow-Feeding-Zufuhr. Das Einstellen der Mühle und Finden des richtigen Mahlgrades war jedoch mit Slow Feeding bei diesem Kaffee so herausfordernd, dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass auch die verkosteten Bezüge unter optisch nicht sichtbarem Micro-Channeling litten. Für einen Kaffee mit einer Dichtestruktur wie dem Hamasho ist möglicherweise ein adaptives Flussprofil oder ein Hebelmaschinen-Profil sinnvoll, welches der schnell nachlassenden Puckintegrität entgegenwirkt.

Zusammenfassend zeigen die sensorischen Ergebnisse: Slow Feeding verändert das Geschmacksprofil messbar. Häufig genannte Stichworte waren klarer, definierter, floraler, teils verbunden mit etwas weniger Körper/Bitterkeit. Allerdings hängt das Ausmaß vom jeweiligen Kaffee und der Feinjustierung ab. Insbesondere bei komplexen, hochwertigen Bohnen wie Chirinos scheint Slow Feeding eine vollständigere Extraktion erwünschter aromatischer Inhaltsstoffe zu begünstigen (höhere Intensität und Klarheit), während bei anspruchsvollen Setups (Hamasho, sehr hell) die Vorteile nur bei optimaler Abstimmung zum Tragen kommen.

Die Ergebnisse der sensorischen Prüfung korrespondieren mit den analytischen Daten dahingehend, dass ein veränderter Feinanteil und Flussverhalten durchaus sensorische Auswirkungen haben – etwa mehr Fines könnten tendenziell zu mehr adstringierenden und bitteren Noten führen, während weniger Fines und ein gleichmäßigerer Fluss feinere Aromen hervorheben. Diese Zusammenhänge werden im nächsten Abschnitt diskutiert.

Diskussion

Die vorliegenden Ergebnisse bestätigen, dass Slow Feeding einen erheblichen Einfluss auf Mahlgut und Extraktion ausübt. Im Folgenden werden die Mechanismen und Implikationen detailliert interpretiert.

Auswirkungen auf Mahlgut und Extraktionsverhalten

Durch Slow Feeding wird das Bohnenmahlen im Grunde entlastet: Anstatt dass viele Bohnen gleichzeitig zwischen die Mahlscheiben gedrückt werden, passieren sie einzeln oder in kleinen Gruppen die Mahlzone. Unsere Partikelanalyse zeigte einen damit verbundenen Rückgang des Feinanteils um ~5–10 % absolut (relativ ~20–30 % weniger Fines). Dies bedeutet, dass beim langsamen Mahlen weniger Partikel stark zertrümmert werden, sondern mehr Partikel im vergleichsweise groben Bereich bleiben. Ein Erklärungsansatz ist, dass einzelne Bohnen im Mahlspalt weniger Scherkräfte durch benachbarte Bohnen erfahren – sie werden zwar zerkleinert, aber eventuell nicht mehrfach kollidierend weiter fragmentiert. Zudem kann jede Bohne bei geringerer Zufuhrrate vom Motor mit konstanter Geschwindigkeit und Drehmoment verarbeitet werden. Gagné merkte an, dass Bohnen-weisen Mahlen auf seinem Versuchssetup eine konstantere Mühlen-Drehzahl erlaubte, was zu einer leicht engeren Verteilung beitrug. In unserem Setting (DF64 Direktmahler) hörte man die Leistung des Motors beim Normalfeed manchmal durch "kämpfende" und damit möglicherweise leicht abbremsendes Mahlverhalten bei voller Last. Beim Slow Feeding surrt die Mühle in einem kontinuierlichen Ton und scheint die Bohnen mühelos zu zermahlen. Die Bohnen verbringen evtl. weniger Zeit in der Mahlkammer, wodurch weniger Reibung und „Mahlzyklen“ auftreten. Das Ergebnis ist ein gröberer Median und weniger Feinstaub.

Die Konsequenz für den Kaffeepuck ist eine höhere Porosität bzw. Permeabilität. Weniger Fines bedeuten mehr Hohlräume zwischen den Partikeln und einen geringeren Anteil „quasi‑kolloidaler“ Substanz, die die Poren verstopfen könnte. Smrke et al. untermauerten dies: Zusätzliche Fines verstopfen den Porenraum und reduzieren die Durchlässigkeit deutlich. Unsere Durchflussdaten sind damit voll konsistent – Slow Feed Shots schossen bei identischem Mahlgrad förmlich durch den Puck, da der Wasserwiderstand geringer war. Interessant ist, dass trotz stark unterschiedlicher Flussraten in Szenario A vs. B (26 s vs. 10 s) die extrahierten Solubles insgesamt proportional geringer waren (~17 % Ausbeute), was nahelegt, dass tatsächlich eine Unterextraktion stattfand und nicht etwa einfach die gleiche Extraktionsmenge in kürzerer Zeit gewonnen wurde. Das Wasser hatte schlicht zu wenig Kontaktzeit und Angriffsfläche, um ausreichend Inhaltsstoffe zu lösen.

Puck-Resistenz und Flow-Dynamik

Ein homogeneres, aber grobkörnigeres Mahlgut verhält sich anders unter Druck. Zum einen baut sich der Druck in der Brühkammer langsamer auf (weil Wasser schneller durchsickert, entweicht anfangs mehr Flüssigkeit bevor voller Druck anliegt). Zum anderen kann es sein, dass der Puck tendenziell stabiler bleibt, da weniger feine Partikel migrieren. In Espresso-Pucks spielen Fines oft die Rolle eines „Kitts“, der in oberen Schichten abgelagert den Fluss beeinflusst (Fines können sich verlagern und lokale Dichteunterschiede verursachen). Weniger Fines könnten daher auch Channeling entgegenwirken, sofern die Partikelverteilung ansonsten gleichmäßig im Puck verteilt ist. Unsere Beobachtungen bei Chirinos unterstützen dies: Der Slow-Feed-Puck zeigte offenbar kein Channeling, obwohl extrem fein gemahlen wurde – möglicherweise, weil die geringere absolute Anzahl an Fines nicht in dem Maße zu lokalen Verblockungen und Druckspitzen geführt hat, die Kanäle begünstigen. Auch Apas profitierte in gewisser Weise: Hier gab es zwar kein offensichtliches Channelingproblem im Standard, aber Slow Feeding ermöglichte es, feiner zu mahlen (MG ~12 statt 21) ohne Überdruck oder Abbruch der Extraktion – der Puck hielt der Feinheit stand, vermutlich weil der Feinanteil relativ gesehen immer noch moderat blieb.

Allerdings gibt es auch eine Grenze: Wenn man, wie bei Hamasho nötig, extrem fein gehen muss, um überhaupt ~25 s zu erreichen, dann steigen der absolute Feinanteil und damit potenziell wieder die negativen Effekte (Clogging, Channeling).

Im Hamashos Fall war eine Extraktion mit Slow Feeding Zufuhr in die Mühle erst bei sehr feinem Mahlgrad erfolgreich, was effektiv bedeutete, dass der Puck sogar deutlich mehr Fines enthielt als ohne Slow Feed. Das erschwerte das gesamte Extraktionsverhalten, da kein Mahlgrad-Mittelweg gefunden werden konnte, der für ausreichend Widerstand im Puck sorgte, dann aber nicht zu Verstopfung (Clogging) führte, bzw. nicht zu grob war und zu frühzeitiger Zerstörung der Puckintegrität führte (Extraktionszeiten unter 18 Sekunden, trotz feinem Mahlgrad).

Bei Apas und Chirinos (mittlere bzw. mittelhelle Röstungen) konnte man den Mahlgrad deutlich verfeinern und trotzdem ein stabiles Flussverhalten erzielen – hier wurde der Feinanteil quasi „ersetzt“ durch insgesamt feineres Mahlen, was offenbar zu einer effizienteren Extraktion erwünschter Stoffe führte (höhere Klarheit, Süße etc.), ohne in Überextraktion abzudriften. Bei Hamasho (heller, schwierig zu extrahieren) hingegen erforderte Slow Feed ein Mahlspektrum, das fast schon außerhalb des sinnvollen Bereichs lag (sehr viele Fines nötig, um genug Widerstand zu haben, was die erhofften Vorteile zunichtemacht).

Zusätzlich muss bedacht werden, dass Slow Feeding das Dosiervolumen verändern kann. Gröbere Partikel bedeuten ein geringeres Schüttgewicht – der Puck könnte bei gleicher Masse fluffiger, voluminöser sein, was die Puckhöhe erhöht. Dies kann wiederum Einfluss auf die Extraktion haben (höherer Puck = längerer Weg, andere Druckverteilung).

Auffällig ist, dass alle drei genannten Bohnen und auch der ebenfalls getestete Limontitla dazu neigten, deutlich schneller ihre Puckintegrität zu verlieren. Das zeigte sich bei Bezügen mit der Decent Espressomaschine, und führte zu höherem Fluss sowie niedrigerem Gegendruck. Selbst der Apas Espresso, der als mittlere Röstung eine höhere Puckstabilität aufweisen sollte, verhielt sich ab der mitte der Extraktion wie eine hellere Röstung. Als Schlussfolgerungen und Gegenstand führ weitere Untersuchungen sollte hier mit adaptiven Flussprofilen bzw. Profilen gearbeitet werden, die ab der Mitte der Extraktion den Druck deutlich reduzieren. Es ist möglich, dass Kaffees die mit Slow Feeding gemahlen wurden und insgesamt einen geringeren Medianmahlgrad aufweisen, deutlich schneller einen großen Teil ihres Extraktionspotentials abgeben. Dann würde ein angepasster Fluss möglicherweise weniger ungewollte Noten aus den Feinstpartikeln auswaschen, die zu Bitterkeit und Adstringenz beitragen.

Statische Aufladung und Partikeldispersion

Ein Aspekt, der eng mit Slow Feeding verknüpft ist, ist die Streuungsvermeidung. Bei voller Bohnenladung entstehen mit einem Schlag sehr viele Partikel, die miteinander und mit Oberflächen kollidieren – ideale Bedingungen für Triboelektrizität. Dass Slow Feeding eventuell die statische Aufladung reduziert, ist ein interessanter Nebeneffekt: Da kontinuierlich nur wenige Partikel entstehen, könnten sich Ladungen leichter am Metall der Mühle ableiten, bevor große Ansammlungen entstehen. Unsere Versuche haben dies nicht direkt gemessen, aber indirekt war die Mahlgutdispersion bei Slow Feed sichtbar anders: Das Kaffeemehl landete gleichmäßiger im Becher/Portafilter und bildete weniger Klumpen. Dies deckt sich mit Hendons Untersuchungen, wonach eine Reduktion der Aufladung die Klümpchenbildung verringert.

Zwar haben wir kein Wasser-RDT eingesetzt, aber Slow Feeding wirkt möglicherweise ähnlich, indem es die Kollisionsfrequenz der Partikel senkt und so weniger Aufladung generiert. Hendon et al. konnten zeigen, dass schon eine kleine Veränderung der Bedingungen (z.B. mehr Feuchte) die Espressoqualität spürbar verbessert – in unserem Kontext könnte Slow Feeding also auch deshalb zur sensorischen Klarheit beitragen, weil das Mahlgut lockerer und entklumpt in den Siebträger fällt. Ein entklumptes Kaffeebett lässt sich besser verteilen und tampen, wodurch die Puck-Dichte homogener wird. Das Ergebnis sind gleichmäßigere Extraktionen und weniger Zonen unterschiedlicher Fließgeschwindigkeit.

Zur Überprüfung dieser These haben wir ein Messgerät zur elektrostatischen Ladung bestellt.

Einfluss des Bohnenformats: Popcorning vs. Bohnen-Nachrutschen

Slow Feeding dürfte insbesondere bei Single Dose Mühlen zu einer gleichmäßigeren Partikelverteilung beitragen. Während bei Espressomühlen mit Bohnenbehälter jeweils Bohnen nachgedrückt werden und so über den gesamten Mahlvorgang "Bohnendruck" auf die Mahlscheibe und die unteren Bohnen besteht, ist das beim Single Dosing nicht so. Zum Ende der Mahlung sehen wir immer ein gewisses Popcorning, wenn nur noch die letzten Nachzügler-Bohnen auf der Mahlscheibe hüpfen.

Wie stark die Auswirkung auf die Partikelverteilung mit nur wenigen Bohnen in der Mahlkammer sind, können wir aus unseren Messungen zum Slow Feeding ableiten. Single Dosing hat folglich deshalb immer eine ungleichmäßigere Mahlgutverteilung, als Mühlen mit Bohnenbehälter oder beim Anwenden der Slow Feeding Methode.

Interessant ist, dass in neueren Mühlendesigns (z.B. Weber EG-1, Lagom P64 mit optionalem Slow Feeder) diese Thematik aufgegriffen wird.

Teilweise wird angeführt, dass durch Slow Feeding die Reibungswärme in der Mahlkammer reduziert wird. Wenn es in Mühlen beim Mahlen zu hoher Temperaturentwicklung kommt, so kann sich diese negativ auf den Geschmack auswirken (Temperaturen von über 40 Grad sind dafür erforderlich.

Wir konnten diese Schlussfolgerung mit einer Messreihe ausschließen. Zu diesem Zweck haben wir die Temperatur des ausgegebenen Mahlgutes sowohl nach der Mahlung mit Slow Feeding als auch ohne gemessen. Bei einem "normalen" heimischen Einsatz (wir haben 6 Bezüge hintereinander überprüft), war bei beiden Feedmethoden zwar über die Bezüge eine leichte Erhöhung der Temperatur feststellbar. Die Temperatur der mit Slow Feeding bezogenen Mahlung, war jedoch nur durchschnittlich einen Grad kälter als die "normale" Mahlung. Bei dieser geringen Differenz gehen wir nicht von einer Auswirkung aus, die geschmackliche Auswirkungen hat.

Theoretische Einordnung der Mechanismen

Setzt man alle Puzzleteile zusammen, ergibt sich folgende Hypothese: Slow Feeding verändert die Mahlbedingungen von einem hochdynamischen, stochastischen Mehrbohnen-System hin zu einem quasistationären Einzelbohnen-System. Im Mehrbohnen-System (normaler Dosierung) gibt es intensive Bohnen-Bohnen-Interaktionen: Zerdrücken, Reiben, Abrieb von Zellulose und Röstfragmente – viele Fines entstehen früh im Mahlvorgang und können sogar erneut zermahlen werden. Im Einzelbohnen-System dagegen wird jede Bohne weitgehend isoliert zerkleinert; einmal durch, gelangt sie aus dem Spalt, bevor die nächste kommt. Dadurch entstehen pro Bohne weniger zusätzliche Fines. Die Partikel, die entstehen, sind tendenziell die „natürlichen“ Bruchstücke der Bohne, ohne dass diese Bruchstücke noch weiter zu Staub gemahlen werden, weil nicht sofort die nächste Bohne nachdrückt. Dieses Bild deckt sich mit dem Befund, dass Rollenmühlen (mehrstufiges schonendes Mahlen) weniger Fines produzieren – Slow Feeding imitiert in gewisser Weise einen Teil dieses Effekts, indem es dem Scheibenmahlwerk mehr Kontrolle und weniger Zufall gibt.

Fazit

Unsere Untersuchungen belegen wissenschaftlich fundiert, dass Slow Feeding – die langsame Bohnenzufuhr beim Mahlen – einen realen und relevanten Einfluss auf die Mahlgutqualität und Espresso-Extraktion hat. Zusammengefasst konnten wir zeigen:

- Slow Feeding reduziert den Feinpartikelanteil im Mahlgut erheblich bei gleicher Mahlwerkeinstellung, was auf schonendere Fragmentierung der Bohnen hindeutet.

- Dadurch ergibt sich eine höhere Permeabilität des Kaffeepucks: Die Durchflussrate steigt, Espresso läuft schneller durch. Um die gewünschte Extraktionszeit einzuhalten, ist eine deutlich feinere Einstellung nötig.

- Bei angepasstem Mahlgrad ermöglicht Slow Feeding Espressi mit gleich hoher Extraktionsausbeute. Erste sensorische Ergebnisse weisen auf komplexere Aroma-Strukturen, bessere Geschmacksbalance und mehr Transparenz hin, teilweise auf Kosten von Textur und Gewicht sowie gewisser Trockenheit im Nachgeschmack. Weitere Tests sind vonnöten und Blind-Verkostungen mit größeren Panels sind notwendig.

- Da durch Slow Feeding zunächst weniger Feinstpartikel vorhanden sind, muss der Mahlgrad deutlich feiner gestellt werden. Das kann zu Problemen führen. Zum einen sind viele Mühlen nicht in der Lage, reproduzierbar so fein zu mahlen. Zum anderen verändert sich die gesamte Struktur des Kaffeekuchens in der Extraktion und damit auch die Puckintegrität. Bei einigen Kaffees war eine gleichmäßige Extraktion mit einem traditionellen 9-Bar-Flat-Profil fast unmöglich ohne Channeling zu beziehen. Es ist hier weiter zu untersuchen, ob Brühprofile mit fallendem Druck bzw. Fluss zu wünschenswerten Ergebnissen führen.

- Mögliche negative Effekte (Unterextraktion) treten vor allem dann auf, wenn man den Mahlgrad nicht entsprechend anpasst. Ein gewisses Maß an Fines scheint auch für eine ausgewogene Extraktion nötig (“happy medium of fines” nach Rao).

- Der Nutzen von Slow Feeding hängt vom Röstgrad und Bohnenprofil ab: Bei unkomplizierten Röstungen kann es die Klarheit steigern; bei sehr hellen Röstungen ist die korrekte Anpassung kritischer, um überhaupt auf ausreichend Extraktion zu kommen.

Relevanz für die Praxis: Für Röster und Baristi in der Specialty Coffee Szene bieten diese Ergebnisse wertvolle Hinweise. Mühlendesigner könnten Slow-Feed-Mechanismen integrieren – einige Hersteller tun dies bereits, wie zum Beispiel Option-O mit dem kürzlich vorgestellten Preliminary Crushing System (PCS). Unsere Daten untermauern, dass solche Innovationen nicht nur Spielerei sind, sondern messbare Qualitätsvorteile bringen können. Auch ohne spezielles Gerät kann ein Barista experimentell Bohnen langsamer einfüllen oder sogar „Single Bean Grinding“ versuchen, um bei problematischen Shots eventuell die Extraktion zu verbessern. Allerdings muss bedacht werden, dass Slow Feeding den Workflow verlangsamt – in einer geschäftigen Café-Umgebung ist es nicht immer praktikabel, 30–60 Sekunden pro Shot allein mit Mahlen zu verbringen. Hier gilt es abzuwägen: Für einen Championship-Shot oder die Perfektionierung eines High-End-Espressos kann Slow Feeding ein lohnendes Werkzeug sein, im Alltag muss Nutzen gegen Zeitaufwand stehen.

Für wen macht Slow Feeding Sinn? Natürlich öffnet Slow Feeding einen weiteren Faktor, der Geschmack beeinflussen kann. Wenn ihr euch gerade mit anderen Elementen der Espresso-Zubereitung beschäftigt, dann öffnet nicht parallel eine weitere Tür. Die Basis für alles sind gute Standard-Rezepte und vielleicht die Auseinandersetzung mit Flow- und Druckprofilen. Wenn ihr mit diesen Themen aber bereits fortgeschritten seid, oder eure Maschine vielleicht keine derartigen Möglichkeiten bietet, dann könnte Slow Feeding für euch ein spannendes Experimentierfeld sein.

Bitte schreibt in den Kommentaren, was ihr dabei entdeckt!

Quellen:

Die zentralen Daten in diesem Artikel hat unser Kaffeemacher-Testteam im Haus des Kaffees in Basel erhoben. Federführend ist Andrea Perin zu nennen, der als Barista-Trainer unserer Kaffeeschule alle Proben und Espresso-Shots bezogen hat. Geleitet wurde die Testreihe von Michel Indelicato als Leiter unserer Kaffeeschule und Benjamin Hohlmann, als Verfasser dieses Berichts. Sensorische Analysen wurden von den Sensorikern, Q-Gradern und nationalen Baristameistern vorgenommen (Nadja Schwarz, Michel Indelicato, Felix Hohlmann, Philipp Schallberger, David Wistorf, Benjamin Hohlmann).

Die Diskussion stützte sich auf aktuelle wissenschaftliche Arbeiten und Expertenberichte, u.a. von

- Hendon et al. (2024) zur elektrostatischen Aufladung beim Mahlen (Grinding coffee with a splash of water reduces static electricity and makes more consistent and intense espresso | ScienceDaily)

- Gagnés Analysen zum Popcorning-Effekt (Grind Quality and the Popcorning Effect – Coffee ad Astra) sowie

- Smrke et al. (2024) zur Rolle der Feinpartikel in der Espressoextraktion (The role of fines in espresso extraction dynamics | Scientific Reports).

- Erwähnt werden soll auch Lance Hedricks kürzliches YouTube Video zum Thema Slow Feeding.

Diese und weitere Quellen sind im Text referenziert.

*Wenn ihr über diesen Link bestellt, kostet es euch nicht mehr, aber wir kriegen eine kleine Provision, die wir in neues Test-Equipment stecken.

![]()